このコラムについて

「担当者は売り上げや組織の変革より、社内での自分の評価を最も気にしている」「夜の世界では、配慮と遠慮の絶妙なバランスが必要」「本音でぶつかる義理と人情の営業スタイルだけでは絶対に通用しない」

設立5年にして大手企業向け研修を多数手がけるたかまり株式会社。中小企業出身者をはじめフリーランスのネットワークで構成される同社は、いかにして大手のフトコロに飛び込み、ココロをつかんでいったのか。代表の高松秀樹が、大手企業とつきあう作法を具体的なエピソードを通して伝授します。

本日のお作法/時間の常識・非常識

「社会人なんだから、時間くらい守れ」

新入社員研修や日々の育成シーンで何度となく聞かされるこのフレーズ。

“遅刻に対する厳しさ”は、どの企業でも共通です。1分の遅れでも、しっかり注意される。時間を守るのは、社会人の“基本中の基本”。確かにその通りです。

でも、ふと思うのです。「じゃあ、残業はどうして許されてるんだろう?」と。

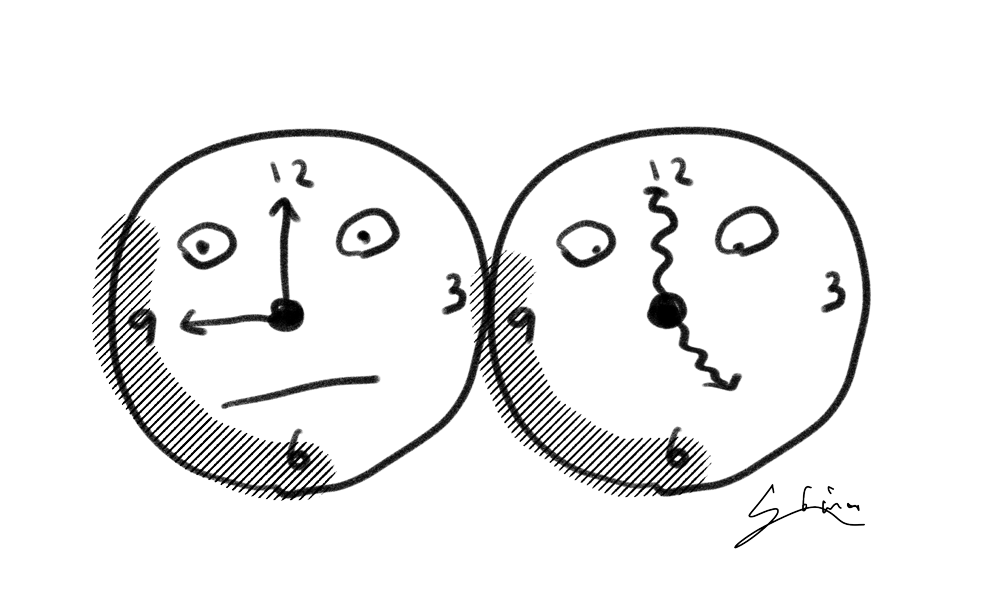

遅刻はNG。でも、残業はOK。

むしろ「頑張ってるね」と評価されることすらある。この“矛盾”、気になりませんか?

最近、半導体関連大手で“持ち帰り残業”が原因で精神疾患を発症した社員が、会社と和解したというニュースがありました。

“月200時間”を超える“サービス残業”。。

命や健康を削ってまで働くことが「社会人の責任」なのでしょうか。

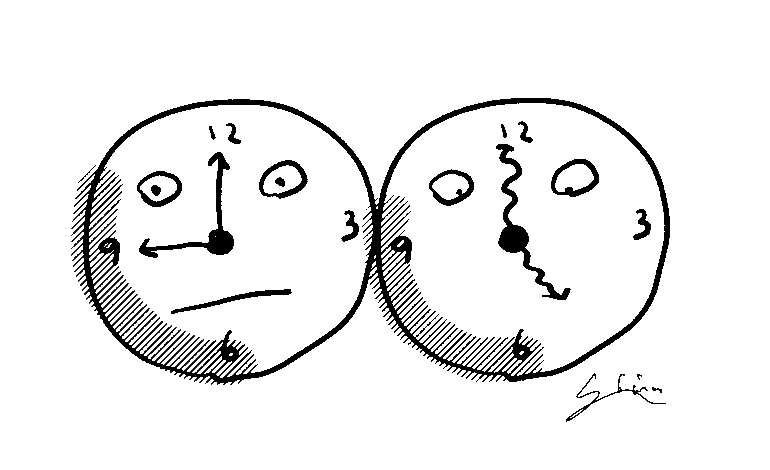

“時間を守る”という価値観は、本来、労働者にも企業にも“平等”に向けられるべきです。始業時刻だけでなく、終業時刻も。遅刻に厳しくあるなら、残業にも同じだけの“厳しさ”が必要なはず。

私たちはいつの間にか「遅刻=怠慢」、「残業=努力」という“刷り込み”に慣れてしまったのかもしれません。でも、それが当たり前でなくなりつつある今、「時間を守る」とはどういうことか、改めて見直す時期に来ているのではないでしょうか。

時間を大切にする働き方こそが、これからの“社会人らしさ”かもしれませんね。

まずは、友人たちとの待合せに遅れまくりの“ラテン気質”をなんとかしたいものなのであります。