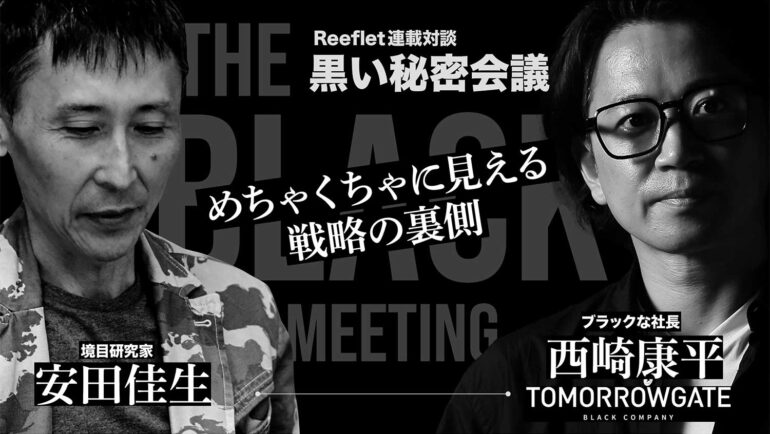

「オモシロイを追求するブランディング会社」トゥモローゲート株式会社代表の西崎康平と、株式会社ワイキューブの代表として一世を風靡し、現在は株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表および境目研究家として活動する安田佳生の連載対談。個性派の2人が「めちゃくちゃに見える戦略の裏側」を語ります。

第69回 「お金の貸し借り」はアリかナシか

西崎さんって、ご自分でどう思われてるかはわかりませんが、社会的にはやっぱり“成功者”じゃないですか。知名度もあって、お金も持ってて。で、ちょっと下世話な話なんですが、お金貸してくれって言われることもありません?

それってもう投資というか、ビジネスの一環ですよね。そうじゃなくて、たとえば本当にお世話になった人や、昔からの友達から「お金貸して」と言われた場合にどうします? 貸すべきか、貸さない方がいいのか、あるいはあげちゃうべきか。

対談している二人

西崎康平(にしざき こうへい)

トゥモローゲート株式会社 代表取締役 最高経営責任者

1982年4月2日生まれ 福岡県出身。2005年 新卒で人材コンサルティング会社に入社し関西圏約500社の採用戦略を携わる。入社2年目25歳で大阪支社長、入社3年目26歳で執行役員に就任。その後2010年にトゥモローゲート株式会社を設立。企業理念を再設計しビジョンに向かう組織づくりをコンサルティングとデザインで提案する企業ブランディングにより、外見だけではなく中身からオモシロイ会社づくりを支援。2024年現在、X(Twitter)フォロワー数11万人・YouTubeチャンネル登録者数19万人とSNSでの発信も積極的に展開している。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。