この記事について

自分の絵を描いてもらう。そう聞くと肖像画しか思い浮かびませんよね。門間由佳は肖像画ではない“私の絵”を描いてくれる人。人はひとりひとり違います。違った長所があり、違った短所があり、違うテーマをもって生きています。でも人は自分のことがよく分かりません。だからせっかくの長所を活かせない。同じ失敗ばかり繰り返してしまう。いつの間にか目的からズレていってしまう。そんな時、私が立ち返る場所。私が私に向き合える時間。それが門間由佳の描く“私の絵”なのです。一体どうやってストーリーを掘り起こすのか。どのようにして絵を紡いでいくのか。そのプロセスをこのコンテンツで紹介していきます。

『差し替え心の原風景を蘇らせる対話の力 ~ 神話学と現代心理学が導く自己発見の旅』

はじめに:忘れていた純粋な喜びを取り戻す

「思い出しました。山の絵がいいです」

これは、ある金融業界のキャリアを歩まれた方との対話セッションで生まれた言葉です。その瞬間、その方の表情には確信に満ちた輝きがありました。

「子供の頃、山の絵を描いて褒められたこと。これが、自分を純粋に肯定する出発点だった。大事なことなのに、忘れていました」

この体験は、私たち一人ひとりの心の奥深くに眠る「原風景」の力を物語っています。

神話学が教える「生きる経験」の普遍的価値

20世紀の神話学者ジョーゼフ・キャンベルは、世界中の神話に共通する精神的成長のプロセスを見出し、**「生きているという経験を求めること」**の重要性を説きました。現代の言葉で表現するなら「今ここに生きる」「マインドフルネス」とも言えるでしょう。

キャンベルの「英雄の旅」理論では、個人が成長する過程で必ず「内なる声」との出会いがあるとされています。この内なる声こそが、現代心理学で言う自己肯定感の源泉となるものです。

世界中の文化において、「山」は特別な意味を持ち続けてきました。古代ギリシャのオリュンポス山、ヒンドゥー教のメール山、日本の富士山—これらは単なる地形ではなく、人類共通の「理想への憧れ」「高次の意識」の象徴でした。

心理学者のユングも、山を個人が自己実現へ向かう過程で現れる重要なシンボルとして解釈しています。「山の彼方の空遠く、幸い住むと人のいう」という詩が示すように、山は永遠に希望の象徴であり続けています。

芸術家が大切にした「原風景」の創造力

多くの偉大な芸術家たちは、生涯にわたって子供時代の純粋な体験を創作の源泉としてきました。

画家のバルテュスは、子供時代に知った色彩への純粋な気持ちを生涯大切にしていました。音楽家のドビュッシーは、幼い頃に聞いた教会の鐘の音を、後に『沈める寺』などの名曲に昇華させました。

子供時代に味わった湧き上がる喜びの感覚は、人生に力を与え続けます。

現代社会における自己肯定感の重要性

自己肯定感は、仕事の生産性や対人関係など、ビジネスでの多くの要素に深く関係しています。「失敗やミスをしないか、いつも心配ばかりしてしまう」「優秀な同僚を見て、自分はダメだと落ち込む」といったネガティブな感情に支配されやすい人は、自己肯定する気持ちが不必要に低い可能性があります。

現代の心理学では、幼少期の肯定的体験が成人後の自己効力感に深く関わることが明らかになっています。特に「無条件に受け入れられた」記憶は、人生の困難な局面で内的な支えとなります。

変化の激しい現代社会において、外部からの評価に振り回されることなく、自分自身の内なる声に耳を傾けることの価値は高まっています。デジタル社会の進展により、私たちは常に外部からの刺激にさらされ、自分本来の価値観を見失いがちです。

対話が導く自己発見の瞬間

冒頭でご紹介した金融業界から人事関連の仕事に転身された方とのセッションでは、丁寧な対話を通じて重要な記憶が蘇りました。

対話のプロセスでは、絵の話ではなく、その方の人生の歩み、お仕事のこと、ご家族のことから始まります。マインドマップを作成しながら、その場その瞬間でライブのように進めていきます。

何が出てくるかは予測できませんが、必ずその方の内側から何かが湧き出てくることを経験的に知っています。仕事、結婚、学生時代、そして子供時代へと話が展開していく中で、小学校の美術の時間の記憶に辿り着きました。

「無心で描いていた山の絵を先生に褒めてもらったとき、自分を丸ごと認めてもらった感じがした。あれが自己肯定の原体験だった」

その瞬間、その方の中で何かが確信に変わりました。

「山の絵を描いてもらって、それを毎日眺めたい。純粋だった自分が持っていた気持ち、自己肯定感をいつも呼び起こしたい」

現代人が「原風景」を活かす意味

このような体験を通して感じるのは、私たち一人ひとりの心の奥深くには、純粋な喜びや自己肯定感の源泉となる「原風景」が眠っているということです。

キャンベルが指摘したように、真の成長は「内なる声」との対話から始まります。忙しい日常の中で、そうした大切な感覚を忘れてしまうことがありますが、適切な対話や内省を通じて、それらを思い起こすことは可能です。

現代人が「原風景」を日常生活に活かす方法として、内省の時間を作ること、創造的活動への参加、自然との触れ合い、そして何より自分自身との対話が挙げられます。

結び:心の中にある理想への道筋

技術がいくら発達しても、AIがどれほど進歩しても、人間が「自分らしく生きたい」と願う気持ちは不変です。その願いを叶える鍵が、一人ひとりの心の奥深くに眠る「原風景」なのです。

山の彼方に見える理想や希望は、実は私たちの心の中にすでに存在しているのかもしれません。大切なのは、それに気づき、日常の中で思い起こせる形で表現することです。

あなたの心の奥にも、きっと特別な原風景が眠っています。それを大切に育み、丁寧な対話を通じて蘇らせることで、より充実した人生を歩むことができるでしょう。

子供時代の純粋な喜びの記憶は、大人になった今でも私たちの中に生き続けています。それを思い起こし、日々の生活の中で大切にすることが、現代社会を生きる私たちにとって何よりも価値のあることなのではないでしょうか。

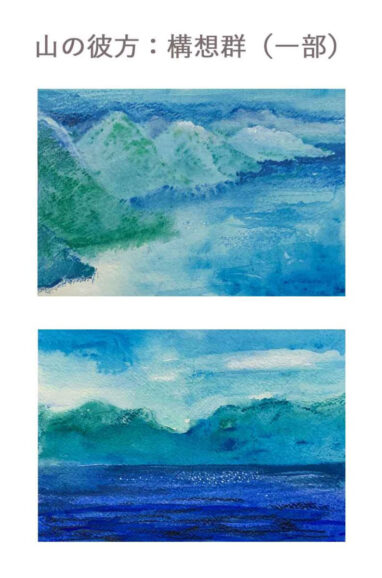

今回完成した作品 ≫『構想の一部(実際のオーダー作品とは異なります)』

著者の自己紹介

ビジョンクリエイター/画家の門間由佳です。

私にはたまたま経営者のお客さんが多くいらっしゃいます。大好きな絵を仕事にしようと思ったら、自然にそうなりました。

今、画廊を通さないで直接お客様と出会い、つながるスタイルで【深層ビジョナリープログラム】というオーダー絵画を届けています。

そして絵を見続けたお客様から「収益が増えた」「支店を出せた」「事業の多角化に成功した」「夫婦仲が良くなった」「ずっと伝えられなかった気持ちを家族に伝えられた」「存在意義を噛み締められた」など声をいただいています。

人はテーマを意識することで強みをより生かせるようになります。でも多くの人は自分のテーマに気がついていません。ふと気づいても、すぐに忘れてしまいます。

人生

の節目には様々なテーマが訪れます。

経営に迷った時、ネガティブになりそうな時、新たなステージに向かう時などは、自分のテーマを意識することが大切です。

また、社会人として旅立つ我が子や、やがて大人になって壁にぶつかる孫に、想いと愛情を伝えると、その後の人生の指針となるでしょう。引退した父や母の今までを振り返ることは、ファミリーヒストリーの貴重な機会となります。そして、最も身近な夫や妻へずっと伝えられなかった感謝を伝えることは、絆を強めます。そしてまた、亡くなった親兄弟を、残された家族や友人と偲び語らうことでみなの気持ちが再生されます。

こういった人生の起点となる重要なテーマほど、大切に心の中にしまいこまれてカタチにしづらいものです。

でも、絵にしてあげることで立ち返る場所を手に入れることができます。