地元国立大学を卒業後、父から引き継いだのは演歌が流れ日本人形が飾られたケーキ屋。そんなお店をいったいどのようにしてメディア取材の殺到する人気店へと変貌させたのかーー。株式会社モンテドールの代表取締役兼オーナーパティシエ・スギタマサユキさんの半生とお菓子作りにかける情熱を、安田佳生が深掘りします。

第44回 ネーミングの成功を左右する、インパクトよりも大切なこと

本当にね。「乃木坂な妻たち」とか「どんだけ自己中」とか「迷わずゾッコン」とか、本当に店の名前なんだろうかというようなものがいろいろと。もちろんネーミングが大事なのはわかりますけど、さすがにやり過ぎな気がしていて。

ああ、やっぱり。スギタさんも「百年のロールケーキ」とかネーミングの重要性をわかっているからこその商品を作られてますもんね。

ああ、そうですね。そういう意味では、うちがBFIさんと一緒に作った「パルティータ」というブランド名は、僕自身の子どもの頃の原体験がベースになっているわけで、全然違ったものなんですよね。

そういう具体的なエピソードをわかりやすいストーリーに抽象化して、さらに研ぎ澄ませたものがネーミングですもんね。あのネーミングのおかげで、たくさんの方から「自分たちのお店でもできたらいいな」とか「一緒に盛り上げたいです」と言っていただいて。

パルティータという名前自体には、そこまで大きな違和感はないと思うんです。「何それ、どういう意味?」というぐらいで。でもそこからその意味を知ると、すごく共感してもらえる。本当に素晴らしいネーミングでした。

ええ。ちょうどそのくらいの価格帯の手土産って、めちゃくちゃニーズが高いんですよ。うちのお店にも、「1,000円〜1,500円くらいで見栄えもして喜んでもらえるもの」を選んでいかれる方が多いですから。

まぁ、センスの問題なんでしょう。新しいことを始めるにも、誰かがやり始めてうまく行って、その後追いした人も結果が出てから、ようやく「うちもやるか」という人が99%ですから。中小企業の経営者さんでも多いと思いますよ。

そうですよね。感情的にもそうだし、ビジネス戦略としてもよくないと思いますね。やっぱりうまくいくかわからない時にやらないと意味がない。当たり前ですけど、ある程度のリスクを負わなければ儲からないですからね。

今でもSNSの広告で「フランチャイズのパン屋さん」の広告をよく見かけますけど、「年商2億! めちゃくちゃ儲かります!」みたいなことが書かれていて(笑)。パン屋をやってる身からすると、「そんなわけあるか!」と思いますけどね。

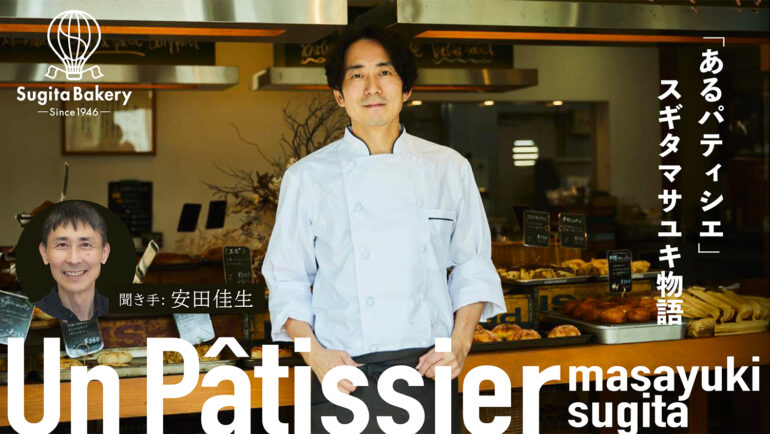

対談している二人

スギタ マサユキ

株式会社モンテドール 代表取締役

1979年生まれ、広島県広島市出身。幼少期より「家業である洋菓子店を継ぐ!」と豪語していたが、一転して大学に進学することを決意。その後再び継ぐことを決め修行から戻って来るも、先代のケーキ屋を壊して新しくケーキ屋をつくってしまう。株式会社モンテドール代表取締役。現在は広島県広島市にて、洋菓子店「Harvest time 」、パン屋「sugita bakery」の二店舗を展開。オーナーパティシエとして、日々の製造や商品開発に奮闘中。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。