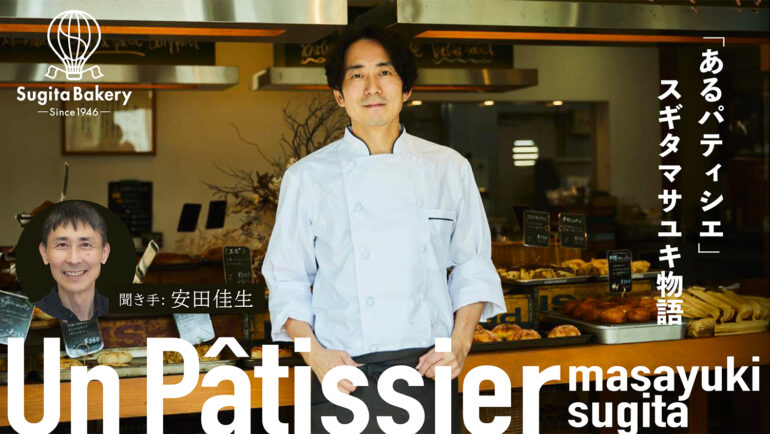

地元国立大学を卒業後、父から引き継いだのは演歌が流れ日本人形が飾られたケーキ屋。そんなお店をいったいどのようにしてメディア取材の殺到する人気店へと変貌させたのかーー。株式会社モンテドールの代表取締役兼オーナーパティシエ・スギタマサユキさんの半生とお菓子作りにかける情熱を、安田佳生が深掘りします。

第7回 ケーキ屋とパン屋、始めるならどっち?

前回の対談では、ケーキ屋『ハーベストタイム』のすぐ近くにできた空き店舗で、パン屋『スギタベーカリー』を始めることになった経緯についてお聞きしましたね。

その話を聞いて、むしろ私は逆に驚いたんですよ。「じゃあケーキ屋さんは全てを店舗内で作っているの!?」って。クリームとかジャムを手作りするのはなんとなくわかるんですが、たとえばモンブランに乗っている栗。ああいうのも手作りするわけですか。

まずはレシピという設計図を綿密に計算して作る。そしてそれが完成したら、一切の例外なくレシピ通りに作っていくんです。レシピ通りに作れば必ず同じ味が再現できる。それが「ケーキ作りの肝(キモ)」なんですよ。

そうでもないですよ。フランス語で「ア・ラ・ミニッツ(最後の仕上げ)」という風にも言ったりしますが、最後の火の入れ具合とか、一振りの塩加減とかで、出来上がりが微妙に変わってきます。

もちろん「クリームブリュレの表面をバーナーで炙る」というような「仕上げ作業」はありますけど、基本的に全ての味が一緒になるように作っていて。だから料理のように1皿1皿ちょっとずつ違うということはないですね。

それで言うと、私はパンにもそういうイメージがありました。小麦粉とかイースト菌の計量をして、生地を寝かす時間もキッチリ揃える。そういう意味では、ケーキ作りもパン作りも根本的には同じなんじゃないですか?

仰る通りです。パンも発酵食品ですから、お酒や漬物を作る感覚とすごく近い。いかに「酵母たち」のためにストレスなく心地よい状態を作ってあげられるかが重要で。そうするとことで「パン生地たち」が気持ちよく焼けてくれる。

そうなんですよ。もちろんパン作りにおいても、最終的な焼き上がりを想像することは大事です。その理想的な完成形に向けて生地の分割・成形・焼成をしていくわけなので。でも想像通りの仕上がりになるかどうかは、正直、出来上がるまでわからない(笑)。

店舗を構えて商品を売るという「売り方」の面ではほぼ同じです。でもお客様の「お店の利用方法」は根本的に違いますね。ケーキ屋さんは「ハレの日」の利用がほとんどだから、よっぽどのヘビーユーザーの方でも1〜2ヶ月に1回程度の来店頻度で。

はい。ウチのお店で言えば、スギタベーカリーのほうがハーベストタイムの3倍の顧客数です。

そう思いますよね? 僕もパン屋とケーキ屋をやることで、閑散期が平準化すると思っていたんです。パンとケーキで、1年を通してずっと「いい感じに忙しい」状態にしたかった。でも実際は、ケーキ屋さんとパン屋さん、忙しい時期が丸かぶりしていまして(笑)。

それがそうとも言えなくて(笑)。パン屋ってすごく「労働集約型」で、ものすごく手がかかるんですよね。その日に焼いてその日に全て売りきらなければいけないし、計画生産も難しいし…。

なるほど(笑)。では、スギタさんの元で働いてみたいと思った方は、ぜひこちらまでご連絡してみてください!

対談している二人

スギタ マサユキ

株式会社モンテドール 代表取締役

1979年生まれ、広島県広島市出身。幼少期より「家業である洋菓子店を継ぐ!」と豪語していたが、一転して大学に進学することを決意。その後再び継ぐことを決め修行から戻って来るも、先代のケーキ屋を壊して新しくケーキ屋をつくってしまう。株式会社モンテドール代表取締役。現在は広島県広島市にて、洋菓子店「Harvest time 」、パン屋「sugita bakery」の二店舗を展開。オーナーパティシエとして、日々の製造や商品開発に奮闘中。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。