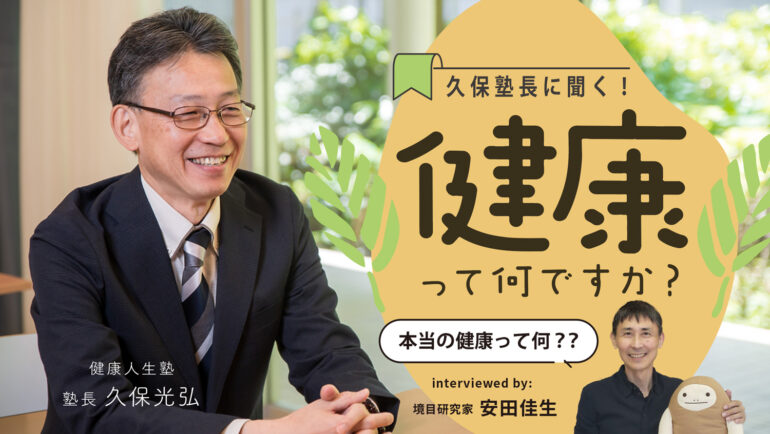

この対談について

健康人生塾の塾長にしてホリスティックニュートリション(総括的栄養学)研究家の久保さんと、「健康とは何か」を深堀りしていく対談企画。「健康と不健康は何が違うのか」「人間は不健康では幸せになれないのか」など、様々な角度から「健康」を考えます。

第50回 人工油と人工糖まみれの食生活?

第50回 人工油と人工糖まみれの食生活?

以前の対談で、久保さんが「旨さは砂糖と油でコントロールされている」というようなことを仰っていて。あれ以来、普段の生活でも気にかけていたんです。そうしたら、確かに街なかで「美味しそうだな」と惹かれるニオイって、だいたいが油のニオイでした(笑)。

ええ(笑)。以前、人間が砂糖の中毒性に抗えないのは本能のせいだということもお聞きしましたが、油もやはり「本能」で欲しているんでしょうか。

たとえば、パンには「ショートニング」と呼ばれる植物油脂が入っています。そのおかげで焼く時に水分が蒸発し過ぎないらしいんです。パンの中に水分が閉じ込められることでふっくらしたり、口当たりが良くなったり、耳の部分まで柔らかくなったりする。

ああ、トランス脂肪酸は体に悪いって聞いたことがありますよ。

そうなんです。ちょっと専門的な話になりますが、そもそも脂肪酸の1つである不飽和脂肪酸には「シス型」と「トランス型」の2種類があって。「シス型」は炭素の周りに水素がくっついている状態なんですが、「トランス型」は炭素と水素が互い違いにくっついているんですね。

仰る通りです。一方の「トランス型」は炭素と水素が互い違いにくっついている分、固体ほどの安定性はないものの、ある程度のバランスが取れるわけです。

そうですそうです。その独特な柔らかさを技術的に調整することで、ショートニングになったりマーガリンになったりする。つまりそういったある種「食品の技術」によって作られたのがトランス脂肪酸なわけですが、見方によっては「不自然な状態」だとも言えるわけで。

なるほど。そう言えばトランス脂肪酸って、海外では厳しく規制されていると聞いたことがあります。確かアメリカではマーガリンを食べられない州もありませんでしたっけ?

カリフォルニア州ですね。あとはニューヨーク市でも禁止されていたはず。他にもヨーロッパや韓国など、「トランス脂肪酸が含まれていることを消費者に知らせなくてはいけない」という明確なルールを設けている国も少なくありません。

やっぱりそうでしたか。というのも、私も自分の子どもにマーガリンやショートニングの入っていないお菓子を食べさせたいのに、全然見つけられないんですよ。もうこれは必須の添加物みたいなものなのでしょうか。

そうですね。先ほども言いましたが、やはりもともとは「美味しさ」を感じられるように作られたものですし、特にショートニングはサクサクした食感を出せるので、お菓子やスイーツなどとの相性も非常にいいので。

そう言えば昔、某ハンバーガーチェーンのフライドポテトは、ショートニングで揚げていたんですよ。トランス脂肪酸は分子構造が安定しているから、冷めてもシナシナにならずにカラッとしたままだから、美味しさが持続するんです。

ちなみに最近では砂糖も「果糖ぶどう糖液糖」という、いわば「人工糖」を使っている食品が増えているんですよ。そのほうが安いので。

対談している二人

久保 光弘(くぼ みつひろ)

健康人生塾 塾長/ホリスティックニュートリション研究家

仙台出身、神奈川大学卒。すかいらーくグループ藍屋入社後、ファンケルへ。約20年サプリメントの営業として勤務後、2013年独立し「健康人生塾」立ち上げ。食をテーマにした「健康人生アドバイザー」としての活動を開始。JHNA認定講師・JHNA認定ストレスニュートリショニスト。ら・べるびい予防医学研究所・ミネラル検査パートナー。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。