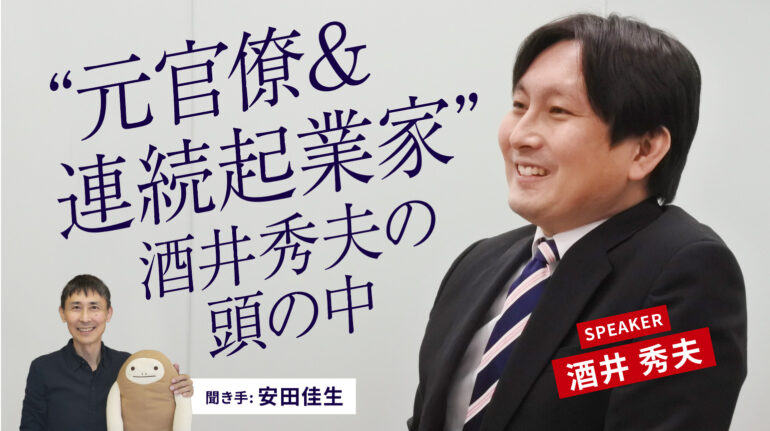

この対談について

国を動かす役人、官僚とは実際のところどんな人たちなのか。どんな仕事をし、どんなやりがいを、どんな辛さを感じるのか。そして、そんな特別な立場を捨て連続起業家となった理由とは?実は長年の安田佳生ファンだったという酒井秀夫さんの頭の中を探ります。

第30回 教育に必要なのは「その他」の選択肢

第30回 教育に必要なのは「その他」の選択肢

まず、現場の先生は、慣れの問題もあり、これまでの教え方から大きく変えるのは難しいですよね。出版社も、学習指導要領に基づいた教科書を大きく変更できるかというと難しい。で、仮に、そういった教科書を作ったとしても、各市町村の教育委員会がそういった先進的な教科書を選ぶかというと、そこも難しい。

まさにそうなんです。文科省がせっかくいい方向性を決めても、それがそのまま現場の学生たちに反映されない場合があるんですよね。教科書の件は例ですが、文科省、教科書会社、教育委員会と現場の先生、そして生徒、と多くの人が関わる中で、様々な分断が起きてしまう。ここが解消されない限り、国レベルでの教育変革は進まないんじゃないかなと。

そうそう。彼らを見ていると、一般的なやり方というより、自分のやり方でスキルアップしているように思えるんです。これを学校教育の場で考えるなら、大事なのは「この方向で教育しなさい」という1つのグランドプランではないようにも思うんです。むしろ学校ごとに教育方針がバラバラでもいいんじゃないかと。

そうかもしれません。ただ、元役人という立場から言わせてもらうと、文科省はこう考えているんだと思うんです。「今までとは違う教育を受けたいならN高に行けばいい。民間が既にサービスを始めているのだから、行政が何かする必要性はない」。

行政は基本的に全国一律で変えなければいけない。そこが難しさのひとつなんでしょうね。ちなみに教育方針を作っている文科省の役人さんたちは、「自分の子供にもぜひこの教育受けさせたい!」と思っているんですかね。

どうでしょうね(笑)。ともあれ官僚といっても年収が少し高いだけのサラリーマンのようなものなので、金銭的な意味でもあまり選択肢はないように思いますね。インターナショナルスクールや海外留学をポンと決められるような状況にはないというか。

いや、仕事の内容というより、忙しすぎることが理由な気がします。毎日仕事が膨大にあって、子どもや家族と一緒に過ごす時間もなかなかとれない。そんな道を子どもに歩ませたくない、という感情なんだと思います。

対談している二人

酒井 秀夫(さかい ひでお)

元官僚/連続起業家

経済産業省→ベイン→ITコンサル会社→独立。現在、 株式会社エイチエスパートナーズ、ライズエイト株式会社、株式会社FANDEAL(ファンディアル)など複数の会社の代表をしています。地域、ベンチャー、産官学連携、新事業創出等いろいろと楽しそうな話を見つけて絡んでおります。現在の関心はWEB3の概念を使って、地域課題、社会課題解決に取り組むこと。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。