地元国立大学を卒業後、父から引き継いだのは演歌が流れ日本人形が飾られたケーキ屋。そんなお店をいったいどのようにしてメディア取材の殺到する人気店へと変貌させたのかーー。株式会社モンテドールの代表取締役兼オーナーパティシエ・スギタマサユキさんの半生とお菓子作りにかける情熱を、安田佳生が深掘りします。

第19回 「ケーキ作り」に対する社員とオーナーの違いとは?

マイクロ起業を応援するための1店舗目として、東広島市にケーキ屋さんをOPENされたスギタさんですが、ちょっと気になることがありまして。

オーナーさんになるのは、スギタさんのお店で12〜13年働いてらっしゃった方なんですよね。つまりケーキ作りの仕事には既に就けているわけで、わざわざ独立する必要あるのかなって。雇われた状態と独立した状態って、そんなに違うもんですか?

そうそう。ショーケースの中にどんなお菓子が並んでいたら可愛いかなとか、焼き菓子を置く棚はどんなデザインだと素敵かなとか、そういう店全体のイメージを実現するためにケーキ屋さんをやりたい、っていう人が多いと思いますね。

そうそう(笑)。なので、基本的にはオーナー1人のコンセプトで成り立っているお店の方が、世界観もはっきりする。そうするとお客様にも選んでいただきやすいし、それが他店との差別化にも繋がるんですよ。

うーん…そうとも言えるんですけど、最終的な仕上げはやっぱり「ハーベストタイム的な仕上げ」になるんですよ。1から10まで自分の思い通りにはできないというか。

はい、それはもちろん。ショーケースの中に並んでいるケーキの大きさがまちまちだったり、味が微妙に違っていたりしたら絶対ダメなので、毎日全く同じレシピで作ります。そういった「再現性」は、パティシエが最も重視している点ですから。

まさにそうなんです。だからどうしても飽きてくる。新商品のアイディアを出す気力もだんだん減っていってしまい、最終的には「もう辞めたいです」となってしまう人も多くて。そこがジレンマでもあるんですよね。

僕の場合は、以前もお話したとおり、ちょっと特殊な働き方をしていたので飽きる暇がなかったといいますか…(笑)。午前中はケーキ屋さん、お昼からはカフェでランチ作り。で、ランチタイムが終われば今度はホールで接客。それが4年間(笑)。

無理でしょうね。しかもすごい繁盛店だと「ロールケーキ作り」「バームクーヘン作り」というようにセクションが分かれるんですね。そうすると、朝から晩までずーっとロールケーキやバームクーヘンだけを作り続けることになるんですよ。

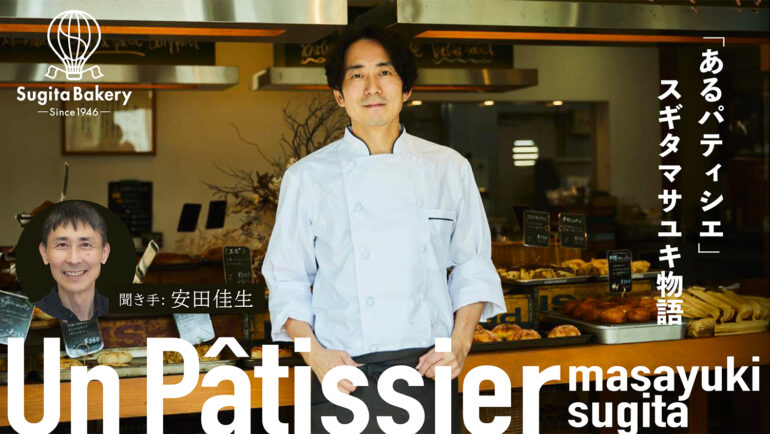

対談している二人

スギタ マサユキ

株式会社モンテドール 代表取締役

1979年生まれ、広島県広島市出身。幼少期より「家業である洋菓子店を継ぐ!」と豪語していたが、一転して大学に進学することを決意。その後再び継ぐことを決め修行から戻って来るも、先代のケーキ屋を壊して新しくケーキ屋をつくってしまう。株式会社モンテドール代表取締役。現在は広島県広島市にて、洋菓子店「Harvest time 」、パン屋「sugita bakery」の二店舗を展開。オーナーパティシエとして、日々の製造や商品開発に奮闘中。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。