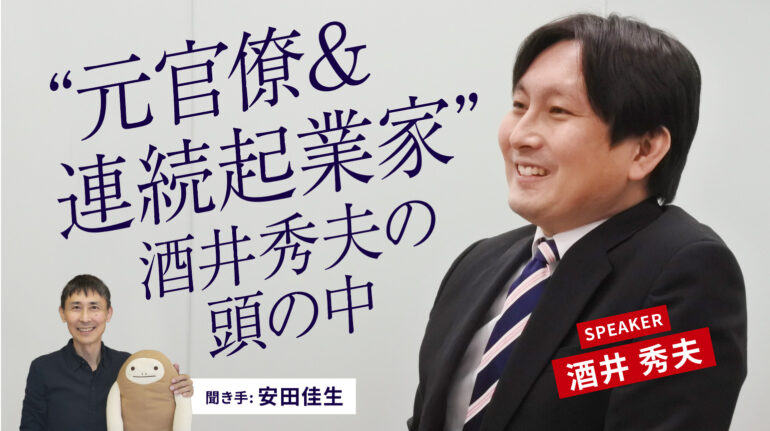

国を動かす役人、官僚とは実際のところどんな人たちなのか。どんな仕事をし、どんなやりがいを、どんな辛さを感じるのか。そして、そんな特別な立場を捨て連続起業家となった理由とは?実は長年の安田佳生ファンだったという酒井秀夫さんの頭の中を探ります。

第33回 日本の美術館・博物館は必要か?

私もそういう意見に賛成ではあるんですが、日本の文化施設って海外に比べたら中途半端なところが多いじゃないですか。本当に文化的教養を高めたけれければ、ルーブル美術館や大英博物館を観に行くべきだと思ってしまう(笑)。酒井さんは、日本の美術館や博物館は必要だと思いますか? また、仮に必要だとして、その運営を国が担う必要性はあるんでしょうか。

ええ。日本では医療・年金制度は頑張って国が支えてますが、究極的にはこれは個人の問題だから、国に頼らず自己負担でやるというのも一つの考え方かなと。逆に文化遺産というのは個人の所有物ではないので、国として責任持って、つまり税金を払って守ったり残したりしていくものなのかなと。

はい、だからこそ国が運営すべきだと思います。たとえば国立国会図書館には、公文書や無名作家の本も保管されています。一般人にとっては無用の長物ですから、クラウドファンディングしてもお金は集まらないでしょう。だからこそ国が責任持って管理していくしかないんです。

ええ。でもそういう人気雑誌はクラウドファンディングでもお金が集まりますから(笑)。むしろ今回の国立科学博物館の問題が示したのは、「公共の利益」に対して世の中がシビアになっているという事実ですよね。政治は国民の感情を反映するものですから、「文化財を残すお金があるなら、少しでも減税して欲しい」というのが多数派の意見なんでしょう。

私個人としては、経済的な価値だけではなく、文化的なものを後世に残す価値にも、しっかり目を向けてほしいと思いますけどね。それが、少し大げさに言えば「人としての生き様」「日本の国をどう見るか」ということに通じると思っているので。

確かにその通りだと思うんです。でもそれなら大学の基礎研究などにもっとお金を使うべきだと思いませんか? 国が「役に立つ研究」にしかお金を出さないから、理系ばかりが増えて文系が減っている。この状況を望んでいるのは国なんですかね? それとも国民ですか?

とはいえ国側の問題も大いにあって、そもそも省庁間のコミュニケーションがうまくいっていないんですよ。文科省は当然「文化財は残すべきだ」というスタンスですが、それを当然のことと思いすぎていて、財務省に対してうまく予算交渉できていない。

そうですね(笑)。そもそも、誰も自分事として気にしてなかったから、今のような状況になっているんですよ。「将来のために文化財が必要だ!」と訴えても、「そんなことより経済対策だろ!」「今の俺たちの生活が楽になるのが先だ!」となってしまっている。

対談している二人

酒井 秀夫(さかい ひでお)

元官僚/連続起業家

経済産業省→ベイン→ITコンサル会社→独立。現在、 株式会社エイチエスパートナーズ、ライズエイト株式会社、株式会社FANDEAL(ファンディアル)など複数の会社の代表をしています。地域、ベンチャー、産官学連携、新事業創出等いろいろと楽しそうな話を見つけて絡んでおります。現在の関心はWEB3の概念を使って、地域課題、社会課題解決に取り組むこと。

安田 佳生(やすだ よしお)

境目研究家

1965年生まれ、大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。安田佳生事務所、株式会社ブランドファーマーズ・インク(BFI)代表。